Ein Projektteam im Think Tank iRights.Lab stellte sich die Frage: „Wie lassen sich vorhandene und entstehende Bildungsmaterialien auf ihre OER-Tauglichkeit prüfen?“ Für die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) entwickelte das Team ein geeignetes OER-Prüfinstrument. Das Instrument ist mit seinem fokussierten Blick und den darauf aufgesetzten Workflow – Handlungsanleitung inklusive Protokollierung – ein praxisorientierter Ansatz. Nachfolgend werden die sieben erprobten Prüfschritte erklärt und anhand von Praxisbeispielen erläutert.

Weiterlesen

Henry Steinhau

Bildungsmaterialien systematisch auf OER-Kriterien prüfen: Mit dem praxiserprobten OER-Prüfinstrument

Wie lassen sich vorhandene und entstehende Bildungsmaterialien auf ihre OER-Tauglichkeit prüfen? Mit dieser Ausgangsfrage stellte sich ein Projektteam im Think Tank iRights.Lab der Aufgabe, ein geeignetes OER-Prüfinstrument für die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) zu entwickeln und einzusetzen. Mit ihm können Lehr- und Lernmaterialien systematisch begutachtet werden, um sie entweder als OER-tauglich zu kennzeichnen oder zu protokollieren, was ihnen dazu (noch) fehlt.

Weiterlesen

Die Reihe „Alles, was recht ist“ auf einen Blick

Im Rahmen einer Kooperation zwischen iRights e. V., dem Deutschen Bildungsserver und OERinfo entstanden zwischen 2018 und 2020 insgesamt sechs Beiträge zu urheber- und lizenzrechtlichen Fragestellungen rund um das Thema OER.

Infografiken für OER

Schaubilder und Datenvisualisierungen veranschaulichen und vermitteln Fakten, Ergebnisse und Erkenntnisse. Wer Infografiken für eigene Medien nutzen will – insbesondere für Open Educational Resources (OER) – muss Nutzungsrechte erwerben beziehungsweise Lizenzbedingungen einhalten.

Weiterlesen

Das Video zum Gold-Standard für OER bei Texten

Textformen als OER sind weit verbreitet. Welche Details zu beachten sind, um dabei den Gold-Standard für OER zu erreichen, zeigt Henry Steinhau im Video zur zur OERinfo-Veröffentlichung von Texten als OER.

Der Gold-Standard zur Veröffentlichung von Texten als OER

Textformen als OER sind weit verbreitet. Welche Besonderheiten es bei diesem Format gibt, welche Werkzeuge die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Texten als OER unterstützen und worauf bei der Lizenzierung zu achten ist, beschreibt Henry Steinhau für OERinfo.

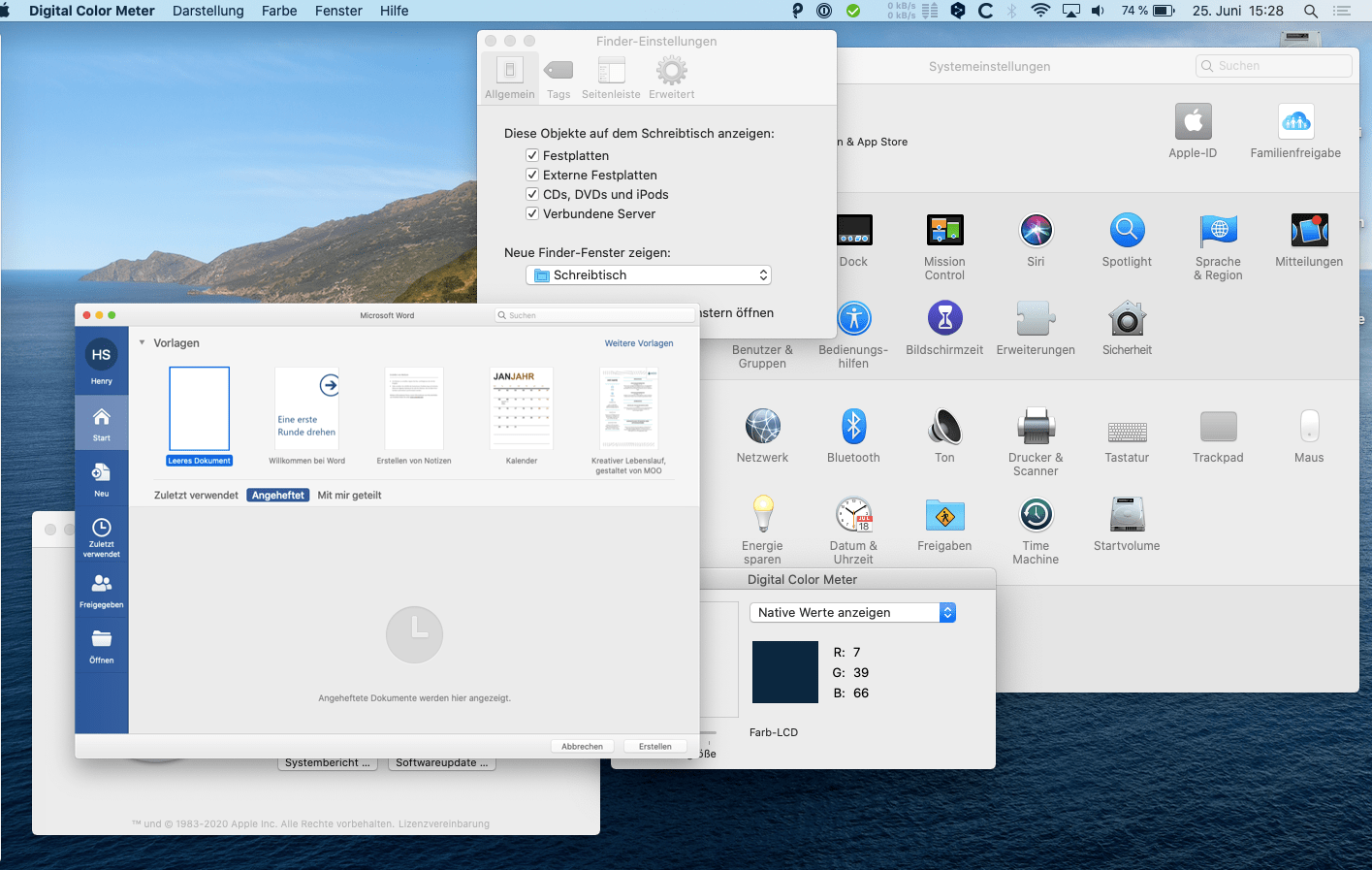

Screenshots richtig nutzen

Screenshots sind für Bildungsmaterialien ein bewährtes und einfaches Mittel der Veranschaulichung. Hierbei gilt es, urheber- und persönlichkeitsrechtliche Regelungen zu beachten, aber auch gesetzliche Ausnahmen zu kennen.

Weiterlesen

OER und Facebook: Bedingt möglich, aber nicht unbedingt empfehlenswert

von Henry Steinhau

Obwohl es Creative Commons-Lizenzen erlauben, Inhalte zu teilen und öffentlich zugänglich zu machen, ist Facebook dafür nur bedingt geeignet. Das liegt an den Nutzungsbedingungen, die der Weiterverbreitung CC-lizenzierter Werke mitunter im Weg stehen.

101 – Creative Commons Lizenzen und ihre korrekte Verwendung

Henry Steinhau im Vortrag: Grundwissen zu Creative Commons Lizenzen

Was genau sind eigentlich Creative Commons-Lizenzen? Welche gibt es und wie verwende ich sie richtig? Antworten auf diese Fragen und Grundlegendes zum Thema erklärt Henry Steinhau (freier Journalist, Redakteur iRights.info) im 101-Vortrag für OERinfo.

„101“ – OERinfo startet eine Reihe von Einführungsvideos zu Open-Themen

„101“ bezeichnet eine grundlegende Lernstufe oder eine Sammlung von einführenden Materialien zu einem Thema. Bei der #OERcamp Werkstatt in Hamburg wurden 101-Vorträge, also Einführungen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit offener Bildung, aufgezeichnet. Die Videos werden in den kommenden Wochen bei OERinfo veröffentlicht.