Die Qualität von freien Bildungsressourcen umfasst eine Vielzahl von Aspekten. Generell lassen sich dabei technische, pädagogisch-didaktische sowie inhaltliche Aspekte unterscheiden. Prof. Olaf Zawacki-Richter von der Universität Oldenburg und Prof. Kerstin Mayrberger von der Universität Hamburg unternahmen 2017 den Versuch, ein umfassendes Modell der Qualität von OER zu entwickeln. Hierzu betrachteten sie acht internationale Ansätze zur Qualitätssicherung von Lernmaterialien und integrierten diese zu einem übergreifenden Modell.

Weiterlesen

Kerstin Mayrberger

Save the Date! – 3. OERinfo-Webinar: Was bedeutet die OER Recommendation für Open Education und OER in nordeuropäischen Ländern?

Das dritte Webinar aus der Reihe von Talks zu Open Education und OER in nordeuropäischen Ländern findet am 2. Dezember 2019 statt. Thema des Meetings wird die OER Recommendation sein, die von den UNESCO-Mitgliedsstaaten bei der UNESCO Generalkonferenz in Paris angenommen wurde. Was steht im Text der OER Recommendation und welche Konsequenzen ergeben sich voraussichtlich daraus für die einzelnen Mitgliedsstaaten? Diese und weitere Fragen sollen gemeinsam mit dem Publikum diskutiert werden.

OER-Initiativen und -Projekte in nordeuropäischen Ländern – Die Aufzeichnung des Webinars ist da

Im zweiten von insgesamt drei Webinaren zu Open Education und Open Educational Resources in Nordeuropa stellten die Expert*innen OER- Initiativen und -Projekte aus ihren jeweiligen Ländern vor. Die Aufzeichnung des Webinars und die Präsentationen der Expert*innen stehen nun bereit.

Save the Date! – OERinfo-Webinar: OER-Projekte- und Initiativen in anderen Ländern

Was können wir über Open Education und OER von unseren Nachbarn im Norden lernen? Am Montag, den 11.11.2019 in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr präsentieren dazu Vertreter*innen aus Finnland, Schweden und Deutschland, welche Projekte und Initiativen zu OER es bei ihnen derzeit gibt und diskutieren mit dem Publikum Fragen dazu. Wir zeigen, wie man dabei sein kann.

Dabei sein! – Auftakt der OERinfo Webinar-Reihe zu Open Education und OER in nordeuropäischen Ländern

Um Stand und Perspektiven von Open Education und OER im eigenen Land einordnen zu können, hilft ein Blick hinüber zu den Nachbarn. Was machen andere? Am Dienstag, den 8. Oktober 2019 findet dazu das erste von insgesamt drei OERinfo-Webinaren mit Vertreter*innen aus Finnland, Schweden und Deutschland statt. Wir zeigen, wie man dabei sein und mit den Expert*innen in den Austausch treten kann.

OERinfo-Webinare – Wie steht es um Open Education und OER in nordeuropäischen Ländern?

Was passiert eigentlich im Bereich Open Education und OER in anderen europäischen Ländern? Welche Schwerpunkte werden woanders in diesen Bereichen gesetzt und was können wir voneinander lernen? In mehreren Webinaren rund um Open Education und OER tauschen sich Expert*innen aus drei Ländern untereinander und gemeinsam mit den Teilnehmenden über ihre Erfahrungen aus.

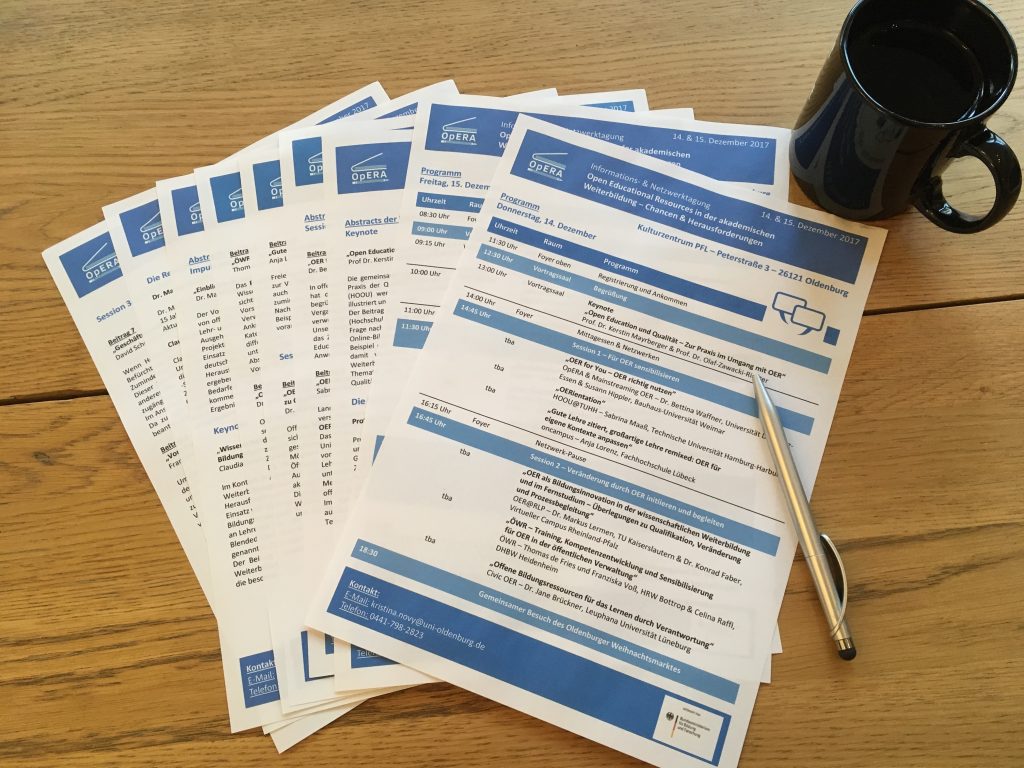

Programm und Anmeldung zu OpERA-Tagung ist da

Wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen in Bewegung

„Open Education und Qualität – Zur Praxis im Umgang mit OER“, so lautet der Titel der Keynote von Prof. Dr. Kerstin Mayrberger und Prof. Dr. Olaf-Zawacki-Richter. Die beiden Professor*innen halten den Eröffnungsvortrag der Informations- und Netzwerkveranstaltung zu OER in der wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschulen am 14. und 15. Dezember 2017 in Oldenburg. Das Programm der Tagung ist nun online. Veranstalter ist das Verbundprojekt OpERA – Open Educational Resources in der Akademischen Weiterbildung der Universitäten Ulm, Oldenburg und Weimar. Zum Austausch eingeladen sind Interessierte und OER-Praktizierende aus dem Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, aber auch darüber hinaus.